「お金の勉強をした方がいいのは分かってる。でも、何から始めればいいか分からないし、面倒くさい」

こんなふうに感じている人、意外と多いです。

正直、私も昔はそうでした。大事だと分かっていても、仕事や日常の忙しさでつい後回しにしてしまい、お金の知識はゼロのまま。

でも、その間にも“知らないうちにお金を失っていた”と気づいたとき、かなりショックを受けました。

この記事では、「もったいない」という視点から、お金の勉強を始める重要性と、その効果を具体的な数字で分かりやすく解説します。

初心者でも今日からできる内容です。

お金の勉強をしないと、毎月こんなに損している

まずは身近な話から。

お金の使い方を少し見直すだけで、1か月に数千円〜数万円の差が生まれることがあります。

例えば、こんな出費はありませんか?

- コンビニでのコーヒーや軽食(1日150円 × 20日=約3,000円)

- なんとなく入りっぱなしのサブスク(1つ1,000〜2,000円)

- 高いまま放置しているスマホ料金

- 使っていない保険やオプションサービス

一つひとつは小さな額でも、合計すると驚くほどの金額です。

「節約=我慢」ではなく、「無駄に気づく」だけで支出は大きく減らせます。

1年で海外旅行も夢じゃない

月1万円を無理なく浮かせて、それをコツコツ貯めた場合、1年で12万円になります。

LCC(格安航空会社)を使えば、この金額で東南アジアやヨーロッパの一部へ往復できるケースもあります。

つまり、お金の勉強を始めて、支出を整理するだけで「我慢ではなく、楽しみを増やす」ことが可能です。

節約は人生を窮屈にするものではなく、自由を広げる手段です。

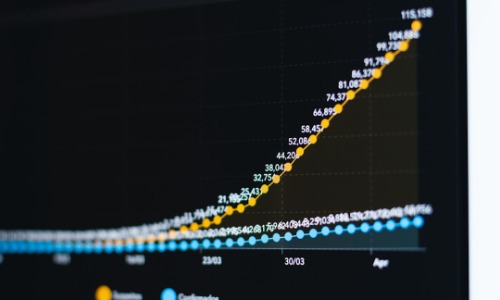

複利の力で資産が増える

「節約して浮かせたお金をどうするか」で、将来の資産に大きな差が出ます。

もし月1万円を貯金ではなく、年利3〜5%で長期運用した場合、複利(利益が利益を生む仕組み)が働きます。

例えば、年利4%で30年間積み立てた場合:

- 積立総額:360万円(1万円 × 12か月 × 30年)

- 複利運用後の金額:約680万円

320万円の差が生まれます。

これは高級車や住宅資金の一部にもなり得る額です。

「何も知らないまま放置する」のと、「基本だけ学んで実践する」のでは、将来の資産形成に圧倒的な差が出ます。

初心者がお金の勉強を始めるための3つのステップ

お金の勉強といっても、難しい資格や投資のテクニックから入る必要はありません。

まずは基礎を押さえることが重要です。

- 毎月の支出を把握する

家計簿アプリなどで現状を見える化するだけでも効果があります。 - 固定費を見直す

スマホ料金、保険、サブスクなどは一度見直すと継続的に支出を減らせます。 - 複利や基本的な資産運用を知る

iDeCoやNISAといった非課税制度を活用すれば、初心者でも着実に資産を増やせます。

これだけで、お金への苦手意識はかなり軽くなります。

まとめ

お金の勉強を後回しにするのは簡単です。

ですが、その間に失われる金額は、1か月、1年、数十年というスパンで見ればとても大きいです。

早く始めれば始めるほど効果は大きくなります。

最初の一歩は小さくて構いません。「支出を見直す」「仕組みを知る」だけで未来は変わります。

今日から、自分のお金にきちんと向き合ってみてください。

「もったいない」を行動に変えることで、将来の選択肢は確実に広がります。